Non sembra subire battute d’arresto l’inverno delle nascite che interessa il nostro Paese. A evidenziarlo, gli “Indicatori demografici – anno 2023” pubblicati a fine marzo dall’Istat. Secondo il Report, i nati residenti in Italia sarebbero 379mila, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (era 6,7 per mille nel 2022). La diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è di 14mila unità (-3,6%).

Dal 2008, ultimo anno in cui si è assistito in Italia a un aumento delle nascite, il calo è di 197mila unità (-34,2%). Il numero medio di figli per donna scende così da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, e si avvicina al minimo storico di 1,19 figli registrato nel 1995.

Un dato allarmante, che sembra aver destato preoccupazione anche oltreoceano. Infatti, come già successo nel 2022, sull’argomento è intervenuto anche Elon Musk, Ceo di Tesla e presidente di X, ex Twitter: «Solo 379mila nati in Italia nel 2023 – ha scritto Musk proprio sul social network- Il dato annuo più basso dall’unificazione del Paese nel 1861[1]».

Riduzione della natalità: un fenomeno che coinvolge anche i cittadini stranieri

La riduzione della natalità riguarda indistintamente nati di cittadinanza italiana e straniera. Questi ultimi, pari al 13,3% del totale dei neonati, sono 50mila, 3mila in meno rispetto al 2022.

La diminuzione del numero dei nati residenti del 2023 è determinata sia da una importante contrazione della fecondità, sia dal calo della popolazione femminile nelle fasce d’età convenzionalmente riproduttive (15-49 anni), scesa a 11,5 milioni al 1° gennaio 2024, da 13,4 milioni che era nel 2014 e 13,8 milioni nel 2004.

Anche la popolazione maschile di pari età, tra l’altro, subisce lo stesso destino nel medesimo termine temporale, passando da 13,9 milioni nel 2004 a 13,5 milioni nel 2014, fino agli odierni 12 milioni di individui.

Le differenze regionali

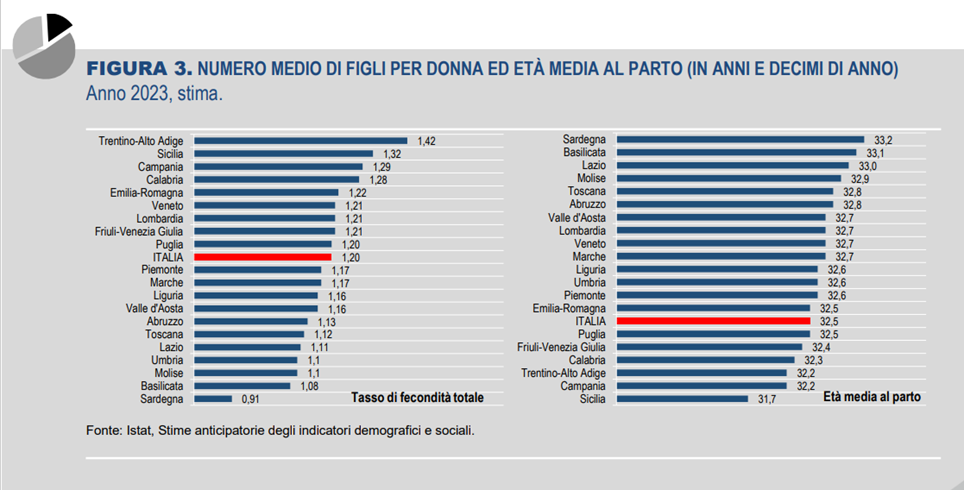

Nel Nord diminuisce da 1,26 figli per donna nel 2022 a 1,21 nel 2023, nel Centro da 1,15 a 1,12. Il Mezzogiorno, con un tasso di fecondità totale pari a 1,24, il più alto tra le ripartizioni territoriali, registra una flessione inferiore rispetto all’1,26 del 2022.

Il Trentino-Alto Adige, con un numero medio di figli per donna pari a 1,42, continua a detenere il primato della fecondità più elevata del Paese, sebbene sia tra le regioni con la variazione negativa maggiore rispetto al 2022 (1,51).

Seguono Sicilia e Campania, con un numero medio di figli per donna rispettivamente pari a 1,32 e 1,29 (contro 1,35 e 1,33 nel 2022). In queste tre regioni le neo- madri risultano mediamente più giovani che nel resto del Paese: 31,7 anni l’età media al parto in Sicilia; 32,2 anni in Trentino-Alto Adige e Campania.

La Sardegna continua a essere la regione con la fecondità più bassa. Stabilmente collocata sotto il livello di un figlio per donna per il quarto anno consecutivo, nel 2023 si posiziona a 0,91 figli (0,95 nel 2022).

Genitorialità tardiva

In tale contesto, riparte la posticipazione delle nascite, fenomeno di significativo impatto sulla riduzione generale della fecondità, dal momento che più si ritardano le scelte di maternità più si riduce l’arco temporale disponibile per le potenziali madri.

Dopo un biennio di sostanziale stabilità, nel 2023 l’età media al parto si porta a 32,5 anni (+0,1 sul 2022). Passata la turbolenta fase pandemica e immediatamente post-pandemica, a cui si devono attribuire parte delle irregolari variazioni congiunturali rilevate, la discesa della fecondità sembra riprendere ovunque, accompagnata da una rinnovata spinta alla posticipazione.

Nord e Mezzogiorno, dopo aver registrato lo stesso livello di fecondità nel 2022, si discostano nuovamente. Il Mezzogiorno, dopo venti anni, torna ad avere una fecondità superiore a quella del Centro-nord.

«Gravissima la situazione italiana», commenta Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni familiari: «Un crollo senza fine, cui assistiamo inerti malgrado i ripetuti allarmi. Ci sta condannando a un futuro insostenibile: non saremo in grado di far fronte a una spesa sanitaria crescente. La tenuta del sistema previdenziale è compromessa con fenomeni dello spopolamento delle aree interne e rurali. Per il Forum si va verso 13 milioni di abitanti in meno tra 2023-2080, quanto la popolazione del Mezzogiorno, se non si interviene con tempestività, con una progettazione di lungo periodo ed ingenti risorse. Serve un piano ad hoc di rilancio[2]».

Record ultracentenari

Al 1° gennaio 2024 la popolazione residente presenta un’età media di 46,6 anni, in crescita di due punti decimali (circa tre mesi) rispetto al 1° gennaio 2023. La popolazione ultrasessantacinquenne, che nel suo insieme a inizio 2024 conta 14 milioni 358mila individui, costituisce il 24,3% della popolazione totale, contro il 24% dell’anno precedente.

Aumenta il numero di ultraottantenni, i cosiddetti grandi anziani: con 4 milioni 554mila individui, quasi 50mila in più rispetto a 12 mesi prima, questo contingente ha superato quello dei bambini sotto i 10 anni di età (4 milioni 441mila individui).

Il ruolo dell’immigrazione

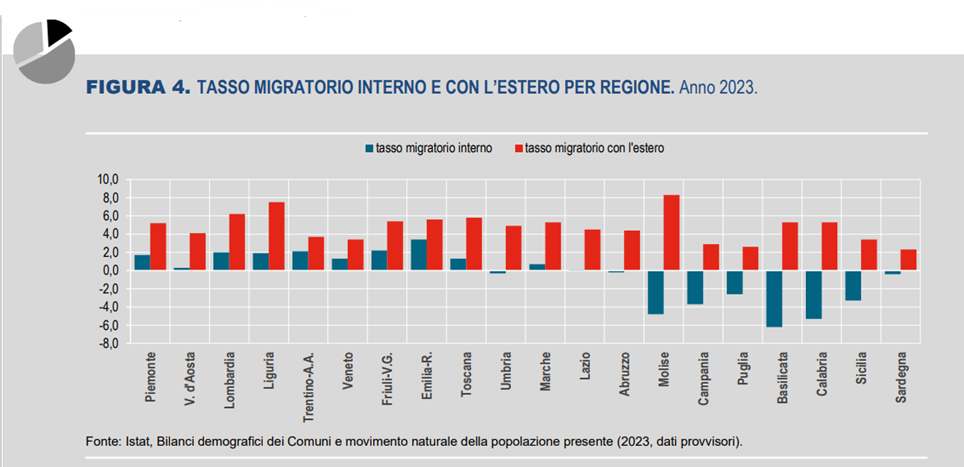

L’immigrazione conferma il ruolo importante nel contesto demografico. Gli stranieri nel 2023, oltre a frenare il calo della popolazione con un saldo migratorio che compensa quasi del tutto il saldo naturale negativo, contribuiscono a rallentare l’invecchiamento.

Nel 2023 il saldo migratorio con l’estero è pari a +274mila unità, un guadagno di popolazione effetto di due dinamiche opposte. Da un lato l’immigrazione straniera, ampiamente positiva (360mila), esiguo il numero di partenze di stranieri (34mila). Dall’altro, l’emigrazione all’estero degli italiani (108mila) non è rimpiazzata da altrettanti rimpatri (55mila). Il risultato è un guadagno di popolazione straniera (+326mila) e una perdita di cittadini italiani (-53mila)

L’unico, peraltro minimo, saldo migratorio positivo per gli italiani si ha tra gli ultrasessantacinquenni, fascia d’età in cui i rimpatri superano gli espatri (+88 residenti). Anche per gli stranieri il saldo migratorio in questa fascia di età è più esiguo (+7mila).